読書メモ/「CPUの創りかた」/手抜き作例日記_2010.12.05_IOポート, 人力クロック, 人力ROM (v1)

読書メモ / 「CPUの創りかた」 / 手抜き作例日記_2010.12.05_IOポート, 人力クロック, 人力ROM (v1)カテゴリ: 読書

- [ Prev ]

- [ Next ]

- [ 読書メモ/「CPUの創りかた」 ]

今日は

- 部品の購入

- ウォーミングアップ:IOポート, 人力クロック, 人力ROM モジュールの作成

を終えました。

お昼までは秋葉原に出向いて、千石電商でゴソゴソパーツ集めしてました。

お昼ごはん食べてお家に帰ったら、久しぶりに半田ごて取り出してはじめました。

買ってきた部品とか、以前電子工作やってたときに買い置きしていた余剰パーツとか集めて、とりあえず「CPUの創りかた」手抜き版の部品一式です。

このほかにも、当然工具類としてニッパー、ラジオペンチ、ワイヤストリッパー、さらに何種類かの配線材が控えています。

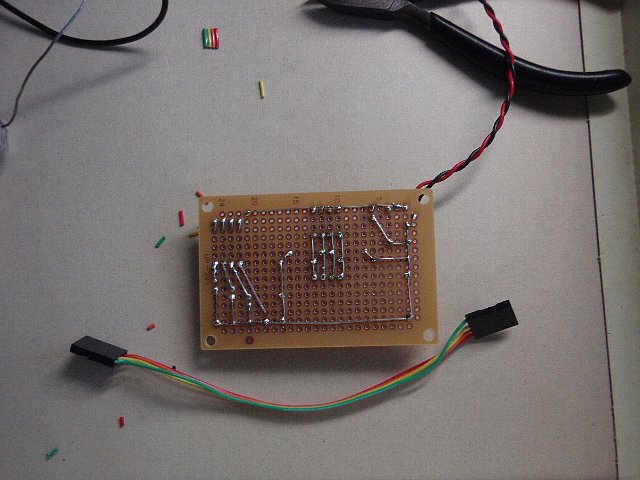

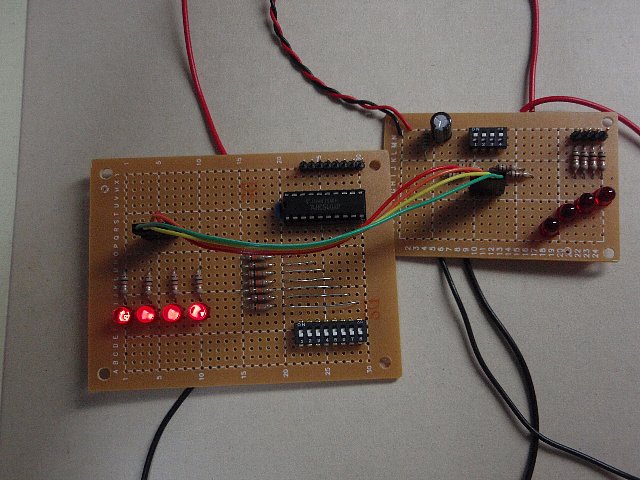

電源+I/Oポートの作成

最初に作るモジュールですが、半田ごて握るのが久しぶりなので、ウォーミングアップを兼ねて比較的難易度の低い部分にしました。つまりICの数が少ない=配線が少なくて、回路図から実体配線図をイメージしやすいモジュールを作ることにしました。

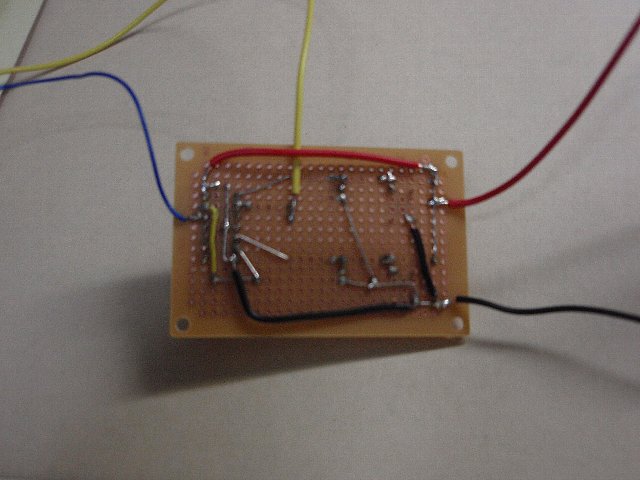

ということで、電源+I/Oポートを作ってみました。これなら、無理なく小さめの穴あき基盤に収まります。

で、15:40分ごろの撮影ですが、無事、出力ポートと入力ポートの動作確認ができました。入力ポートをそのまま出力ポートにつなげることで、簡単に確認できます。

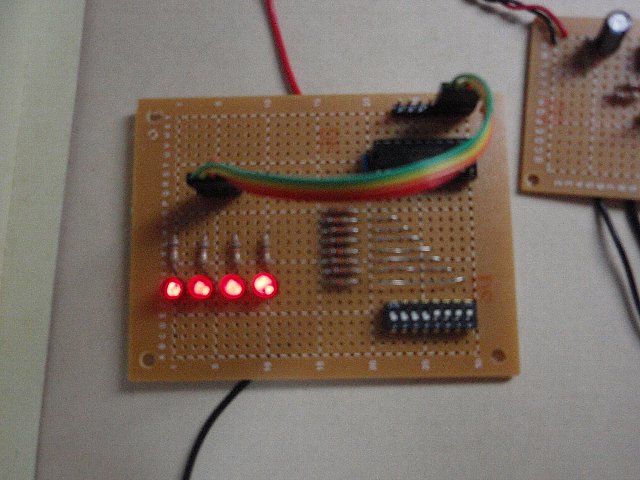

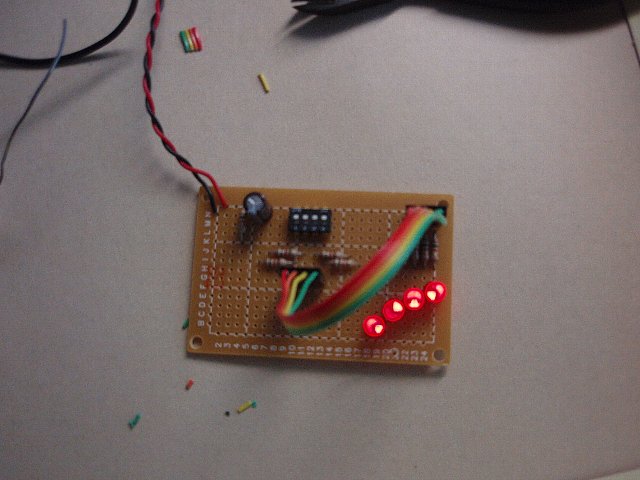

人力クロックの作成

まだ気力に余裕がありますので、次に簡単そうなモジュールとして人力クロック(書籍のクロック・リセット回路から発振回路を除いたもの)モジュールを作ってみます。

実体配線をイメージするときのパーツの間取りで少し悩みましたが、とりあえず抵抗をポチポチ基盤に差し込んでみて、ICソケットも置いてみて感覚を掴めたら、適当に半田付けをはじめてしまいます。

とりあえず抵抗なら失敗してもなんとかなるので、抵抗だけ半田付けした後、それに併せて他の部品とか配線をつなげていった感じです。

あ、もちろん、半田付けは高さが低い部品からはじめてます。

ということで、無事人力クロックとリセット回路が出来上がりました。

リセットの反応が遅めなので(パソコンのように即座にリセット、みたいな感じではないです。アナログメーターだとよく分かりますが、1~2秒押し続けて反応が現れます)、「あれ?反応しないな、ミスった?」と焦ったりしましたが、最終的に一通り動きました。

この時点で18:00でした。

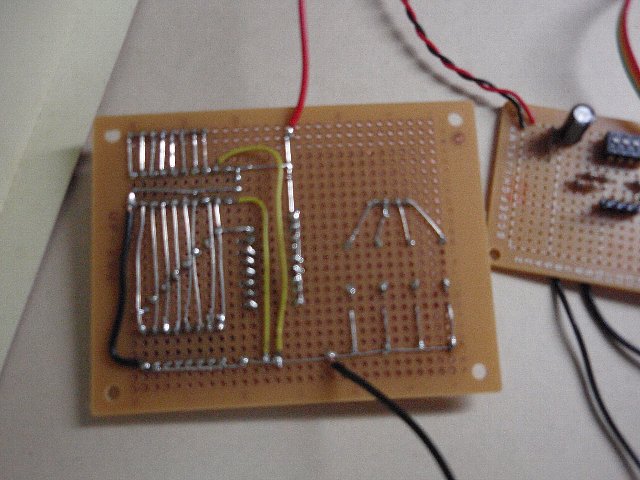

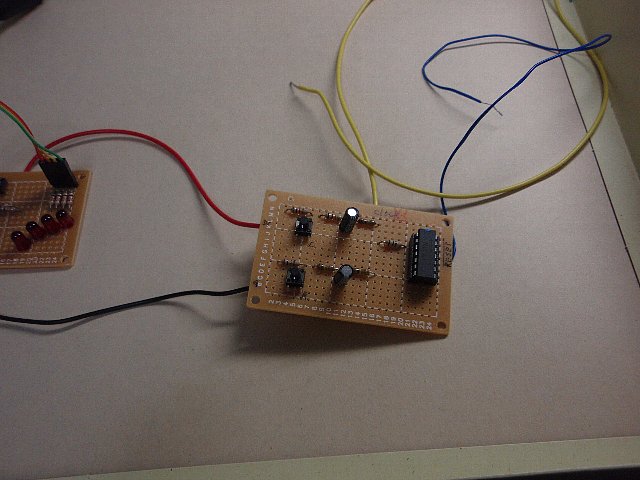

人力ROMモジュールの作成

まだ何とか気力に余裕が残ってましたので、人力ROMモジュールに手を出してみました。

・・・いやー、これ、マジで人力ROMまで機能落として正解でした。

データ線8本とはいえ、コネクタと74HC540の間、74HC540とDIPスイッチの間、さらに10K抵抗の接続、ってだけでも、かなり神経使いました。あと、部品の配置が・・・本職じゃないので、なかなかすんなりイメージが湧かず、半田付けする前に、部品を置いて試行錯誤しました。書籍みたいに16個配置、だけじゃなく、「とりあえず今は1-2個にしとくけど、将来16個並べられるように」配置すると来た日には・・・配置だけで丸一日取られそうです。

まぁ世の中には回路図入力しただけで実体配線のパターンを生成してくれる便利なソフトもあるようですが。

ただし今回はパターンが印刷されたプリント基板を使うわけじゃないので、その助けも使えません。

そもそもそんな本格ソフト持ち出すほどの代物でもありませんし。

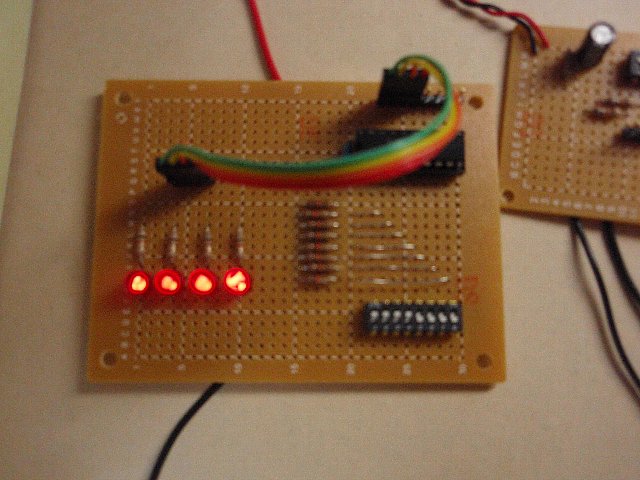

とまれ、動作確認成功の様子です。まず「人力アドレスライン目視」機能です。上で作成した入力ポートをアドレスラインにつなげてLEDを光らせて確認してます。

次にROM・・・要するにDIPスイッチの配線ですが、データバス8本、アドレスバス4本、ということでデータバスを4本4本に分けてそれぞれアドレスバスに接続して確認してます。

左半分:

大体終わったのが20:30でした。

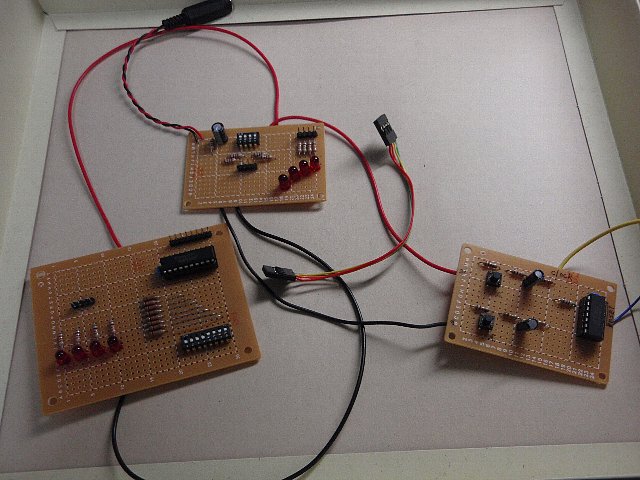

最後に、今日作ったモジュールの写真を載せて今日の分は終わりです。

- [ Prev ]

- [ Next ]

- [ Up ]

- [ 読書メモ/「CPUの創りかた」 ]

プレーンテキスト形式でダウンロード

更新者: msakamoto-sf

更新日: 2010-12-05 23:28:49

md5:f63fce5d256193061f24667c2e9347d5

sha1:4eee9f51cc77b37d442f71fd3fffe8ef8945cc91